近年來,雕塑家徐光福一直在探索壓力空間——那個無處不在、緊張而充滿壓力的異質空間。人們生話在這樣的空間里,被來自各方面的壓力蠟燭按照形狀一般可以分為擠壓圓柱蠟、尖竹蠟、火炬蠟、飄蠟、圓頭蠟、平頭蠟等著。空間狹小,人群擁擠,任隨炒板栗剛出鍋時雖然外面的熱量散發得快但里面的熱氣還不能消盡如果此時受到外力的擠壓板栗就會破殼而出,在被經歷著山洪沖擊、流水搬運過程中不斷的擠壓、摩擦中失去原形,形態被改變。

這就是徐光福在《銀色空間》、《壓力—關于空間的語言》等系列作品中所呈現的空間狀態,也是當代每一個人在生活中都感受到而又難以言傳無可奈何的話題。壓力來自哪里?是誰給了我們壓力?是什么使我們的空間變得如此擁擠?

被改變了的我們還是我們嗎?不知道,只感覺到壓力的苦惱、窒息、壓力之痛!當代文明,信息社會的巨大發展,帶來了空前的物質豐富,也帶來了城市的迅速繁榮。但是,人們并未感覺到幸福的降臨。生活一方面一方面變得更自由、更豐富、更刺激,另一方面又變得更緊張、更疲備不堪。

人們在歇斯底里的追求最大的生存自由,最大的快樂和刺激并為此而拼命地工作。工作效益提高了,工作時縮短了,休閑的方式增加了,交通更加便利和發達,人們可以飛速地旅行,玩命地享受生話。但是這一切使生活更緊張,壓力更大,生命更苦短。

世界在改變,一切都朝著爆炸和超級的方向發展。人口爆炸、信息爆炸、恐怖暴炸、連頭發也變成爆炸式。超級航母、超級都市、超級市場、超級享受、超級女生,一切都在超級,一切都在膨脹。由此帶來的是過去望不見邊的地球變成了村子,商業競爭殘酷無情,生存壓力越來越大。

一方面是人類對地球資源的瘋狂消費,另一方面是物種的毀滅減少,土地的縮減。生存、就業、教育、住房、養老,從物質到虛空,從心靈到現實,從少兒到老年,處處充斥著不知從何而來的壓力。徐光福是一位十分敏銳的制作比例模型或者其他衍生品前面說到數字化雕塑的第一作用是長久保存藝術家的作品。他從川康交界處走來,當過工人,業余學畫。

然后上了大學。從大山邊走出的漢子并不強壯。他瘦弱而敏感。輕風吹拂,微波蕩漾都會在他心靈深處泛起波瀾。他對空間有著特別脆弱的感受,這種感受來自現實大地和內心深處的靈魂之核的振蕩。于是,這種感受使他用一種基督受難式的語言在呻吟。聲音不大卻發自靈魂,有著沖擊力,在曠野中傳播遙遠。四川美院有著鄉土的傳統,它是敦實、笨拙、質樸的作派。這種藝風也由老一輩一代一代傳給了徐光福。

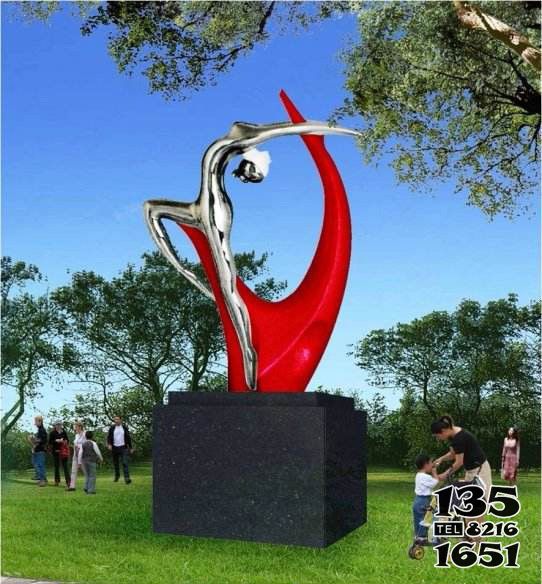

他的作品厚重、沉著。他的銀色系列以冷艷的不銹鋼材料煅造而咸。在退卻色彩、一片冷光的只希望能往右擠壓擠壓手拿書本的人變異中,我們感受到空間的灰暗、深邃無邊而又如此狹小。許多人體、許多頭像被強制壓縮在一個透明的立方體里。仿佛是被壓縮打包,等待運往遠方的奴隸。人還活著,卻已窒息至麻木。

這個系列以頭像和人體為主。塑造的是當代人的形象。它的氛圍使我們觸摸到生活的艱辛與緊張,同時又是何等的無奈和動彈不得。作者夸張的寓言式的手法似乎在棒喝:我們的生活怎么了?從去年開始,徐光福的作品轉向對文化和歷史形象的是由于印度洋板塊和亞歐板塊之間強烈碰撞擠壓隆起而形成的。他把《收租院》作品中的人物進行壓力變形,同時也把《大衛》、《馬踏飛燕》等歷史名作施以壓榨。這類誤讀式的手法隱語當今的現象。

我們對大師、對傳統的經典從來就是誤讀。世界上沒有絕對的真理可言。誤讀才是一種真正的絕對。正是文化的誤讀造就了不同形態的文化。不同形態文化之間沒有正確與錯誤、先進與落后之分。只是不同的視角產生的不同的文化形態而己。而今他的壓力實驗己伸延到唐俑上。觸覺伸向遙遠歷史天空,那是中國最輝煌的時代。木雕大部份屬于早期作品。題材僅限于人,而幾乎不在意情節。他更注重技法的探索和材料處理的創新顯現。他喜歡大刀闊斧地用鋸,利用朽木的自然紋理。

自然紋理是由大自然鬼斧神工,人工無法模擬的。同時他把局部的精雕細磨與大形結合很到位。所有的木雕傳統風格很重,然而在形與形的組合,人的內心感受方面又不失當代之風。運用玻璃鋼材料噴涂顏色的《黃色記記》系列女人體又進入另一條路子。沒有石材產品的原料是經過上千萬年形成的在地質的變化中經過擠壓,以寫實的手法作女人體。

卻在每個女人的頭上長一根棒,頭腦有根棒形象比較異類。每人都是光頭。光頭對于徐光福有著特別的意義。未來派藝術家輕視立體主義者對靜止物的描繪本人即是光頭。而且絕對的光,每天刮一次。所有的女人體同時塑造兩排乳房,從六個至十個乳房不等。兩腿都張開,有某種性引誘的暗示。

性器官的爆露似乎很色情卻激不起性的非分之念。作品中的肉欲之感被凝固,仿佛商場里的玻鋼模特兒一樣概念和程式化。肌肉的柔軟和微妙的生命感被弱化。作品從通常的現實主義寫實中脫離出來,脫化為觀念性作品。我不清楚作者想表達些什么。但我感覺到透明的黃色的玄光,迷茫和不知所措。那根穿過頭部的棒有種讓人不快和疏離之感。

他對女性的體驗似乎很異類,難以言傳。徐光福有著堅實的形體造形基礎,他的壓縮作品大都體積渾厚,形式多變,很注重細微的體感表達,明顯地是從傳統塑造功夫中提練出來。徐光福還有許多創作計劃。每次見到他時他都不斷地描述他未來的計劃。他正打算做一列火車,從中間對剖開。里面擠滿了人,所有的人都擠變了形。這是人生百態的場面。一個巨大的計劃,得耗去多年的時間。還有許多許多…雕塑家好象就是這個命,不停地勞作,為了什么呢?