下面兩張照片是在可可西里拍攝的照片中我最喜歡的兩張。我不止一次地用在文章中。第一張是三只藏原羚,第二張是一只奔跑的藏野驢。我喜歡照片中宏大的臺地背景呈現出的流動狀態,就像時光一樣,能帶著人的思緒流向悠久的過去或未來,能讓人暫時忘卻日常瑣碎。作為一名野生動物探索者,習慣置身于荒野,大自然提供了另一種時間維度,無關悲喜。然而,可可西里卻不同,她的宏大豐饒充溢著悲情色彩。

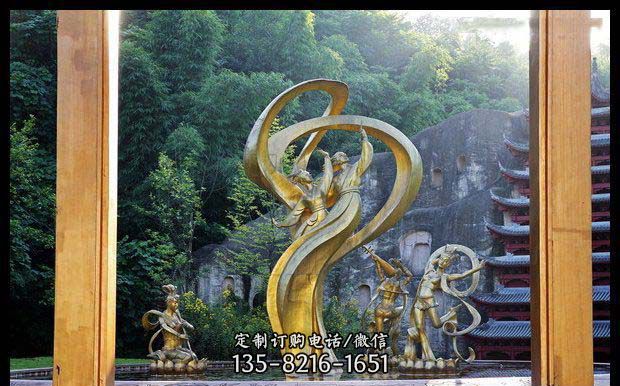

位于海拔4768米處,可可西里昆侖山口,一座雕塑傲然屹立——一名藏族打扮的漢子以同樣傲然的姿態站立,他左手握著獵槍,右手將一只藏羚羊幼崽摟在懷中,他的身邊還有一雄一雌兩只成年藏羚羊。雷鋒帽下的那張面龐表情堅毅而柔和,藏羚羊則都以放松的姿態依偎著他。雕塑底座刻著“環保衛士杰桑索南達杰”。雕塑旁邊立著一座紀念碑,一張照片嵌在碑上,照片中,索南達杰面帶微笑,對照照片即可發現,那尊塑像完美地傳遞了這份剛柔并濟的神韻。昆侖山口,大風呼嘯著,終年不停,飽含象征,仔細聽,風中似乎有個聲音,“…

不死幾個人是很難引起社會重視的,如果需要死人,就讓我死在最前面!”他做到了。自上個世紀80年代起,針對藏羚羊的盜獵愈發猖獗,盜獵者不惜一切代價,潛入青藏高原無人區,只為獵得藏羚羊皮制成昂貴的沙圖什。一條價值數千美金的沙圖什披肩即是以多只藏羚羊的生命換來的。在某些以富貴自居,附庸風雅的“貴族”將披戴動物尸骸、附屬品視作時尚、財富的象征。因此,無數虎豹、大象、犀牛應聲倒下。

當那意為“羊絨之王”的波斯語沙圖什猶如一句來自神秘波斯王國的咒語傳入這些鑲金的昂貴耳朵中時,從此也將藏羚羊推入萬劫不復的深淵。一個世紀前,藏羚羊的數量以百萬計,其中95%都棲息于青藏高原,對于那部分極盡奢華,急于彰顯身份財富的人來說,這是取之不盡的沙圖什啊。然后寧靜的可可西里響起了罪惡的槍聲,藏羚羊的數量驟降至幾萬只。“這不是無人區,而是無法區!”索南達杰憤而感嘆。

1992年7月,索南達杰組織中國第一支武裝反盜獵的隊伍,他先后12次深入可可西里無人區進行勘察、巡查,組建了我國第一支武裝反盜獵隊伍。然而在1994年1月18日傍晚,索南達杰和4位反盜獵隊員在押解20個盜獵者的途中,盜獵者趁著夜色將汽車車胎刺破,將索南達杰和其他隊員分開,并襲擊了他。索南達杰獨自一人與18個盜獵者對峙,在耗盡最后一顆子彈后英勇犧牲。犧牲時,他還保持著伏地射擊的姿勢,怒瞪雙目,可可西里零下40度的極寒將他塑造成了一尊豐碑…

索南達杰犧牲26年后,行兇者馬某終落網。杰桑索南達杰,時任青海省玉樹藏族自治州治多縣縣委副書記。來之前特意去網上搜過他的照片。其中一張尤其印象深刻:他盤腿坐在地上,身著軍綠色的保暖服和靴子,頭頂土藍色鴨舌帽襯托出黝黑的皮膚,高高的鼻梁上架著一副八十年代時髦的金邊蛤蟆太陽鏡。他身體朝一側傾斜,左手隨性地將香煙送到唇邊,右手指向遠方。

莫名地喜歡這張抓拍的照片,每一處細節都恰到好處地將他嵌在遠山、臺地宏大的背景中,又將一個英雄、烈士、環保衛士還原成了一個鮮活的人。遠處雪山下,幾只雄性藏羚羊在奔跑,另一邊無限蔓延的臺地之上,一群雌性藏羚羊悠閑地吃著苔草。一路沿著109國道走來,藏羚羊竟然隨處可見。有人說動物也會講故事,年邁的動物會將自身的經歷傳給下一代,代代相傳。如果這是真的,這些藏羚羊一定聽說過關于一個人類的故事吧。

或許藏羚羊無法像人類一樣把一個故事的來龍去脈說得那么清楚,對此它們懵懵懂懂,只知道曾幾何時同類一只只倒下,然后血肉模糊,直到有個人類的出現,一看到他,它們就不會遭此厄運。然后不知什么時候,那個人類再也沒有出現,但又似乎出現了新的和他一樣的人類,躲在他們身后去,就不會死,又過了好久好久,那些血腥的場面就越來越少了。或許有一天,有關“那個人類”的故事和懵懂間生出的安全感會嵌入這些高原精靈的基因中吧。我聽到雕像邊有人喊著索南達杰的名字,他的血液和生命滲進了這片他深愛的土地,他的靈魂自此與可可西里相連。

再看藏羚羊,它們的每一步都穩扎而踏實,它們知道,他帶著堅毅而柔和的笑容,欣慰地看著它們,它們奔跑在他的懷里。