看點:中國現當代雕塑是否具備獨立的審美品格,未來應當如何發展,在中國傳統文化與西方現代藝術之間,中國當代藝術家應當走出一條什么樣的道路?10月19日晚7點,著名雕塑家,清華大學美術學院教授、副院長,中國美術家協會副主席,中國雕塑學會會長曾成鋼在“人文清華”講壇發表名為《曾成鋼:雕塑人生》的主題演講,從本人四十多年的藝術探索說起,結合中國當代雕塑、當代藝術的發展過程,探討中國傳統雕塑語言的現代轉化,指出中國雕塑已經迎來黃金時代,包括雕塑在內的中國當代藝術應當突破西方現代藝術的視覺經驗模式,走出第三條道路:既不是復制傳統,也不是純粹模仿西方現代藝術,而應借傳統與現代為兩翼,自成一體,形成中國氣派的基本格局。

中國現代雕塑自20世紀初從西方引進以來,一直面臨著如何確立自身現代性的問題。相對于“85美術新潮”藝術家們旗幟鮮明地反對傳統、挑戰權威,曾成鋼教授明確表示,他的定位是“中場”,對東西方各個時期的藝術、文化營養盡可能地進行全方位吸收。藝術理論家孫振華博士評價其為“自覺的中場”:“有約束的前衛、有原則的創新、有變革精神的學院派”。經歷6次考研的磨礪,自1987年重回浙江美院讀研開始,為了“打好中場”,曾成鋼教授在吸收西方古典大師、現代大師的營養時,也一直在探索如何對中國傳統雕塑語言進行現代轉化。

他體會到:第一,中國雕塑藝術必須立足中國,以中國文化為本位進行創作;第二,要強調傳統雕塑語言的母體意義,強調傳統的延續和發展;第三,在現代化的過程中,中國傳統雕塑在語言上不是自足的,它必須具有自己的現代性,轉化為中國式的現代形態,但不能一味模仿西方。面對傳統,曾成鋼教授特別提出要對文化基因進行創造性重構。他表示藝術只有好壞,沒有新舊。重構文化基因首先是要找到基因里那些走向未來的可能性,“所謂傳統,就是過去、現在、未來都讓人覺得這是個好東西。

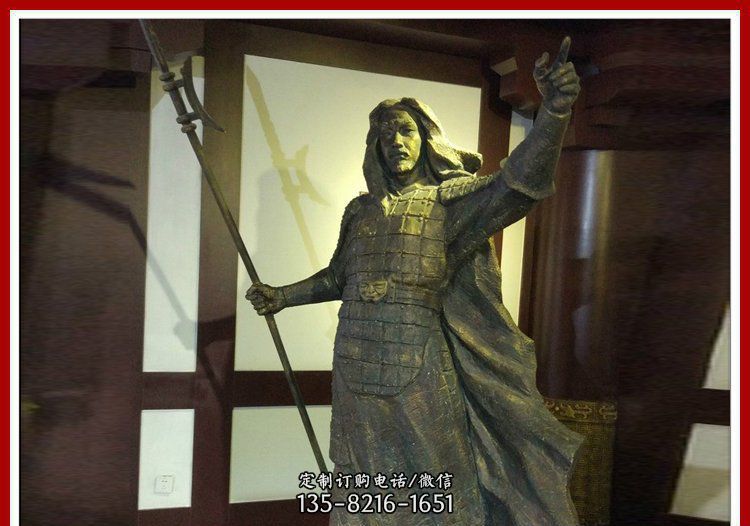

”曾成鋼教授對商周青銅器語言的研究和創造性運用就是認真解讀傳統、轉化傳統的經典案例。青銅器造型中夸張、變形的手法,結構的對稱,紋飾線條曲直轉折間的崇高肅穆之氣,張力中的簡約等造型元素,轉化為他雕塑的個人風格。他認為,青銅器充滿著剛健、厚重、古拙,甚至蠻勇的霸氣,這種霸氣正是一個民族的生命力和精神氣質的表現,是人對物質世界和自然對象征服意志的體現。而他的代表作《鑒湖三杰》《精靈系列》《梁山好漢系列》等,風格豪邁激越、霸悍,正體現了對這種意志和精神的追求。除青銅器之外,他表示中國藝術家還應繼承中國文化的整體精神和氣質,在中國古代繪畫、書法、玉器、明式家具等傳統藝術養分的基礎上延續中國的雕塑傳統,這些傳統文化中的精品都可與西方藝術相媲美。

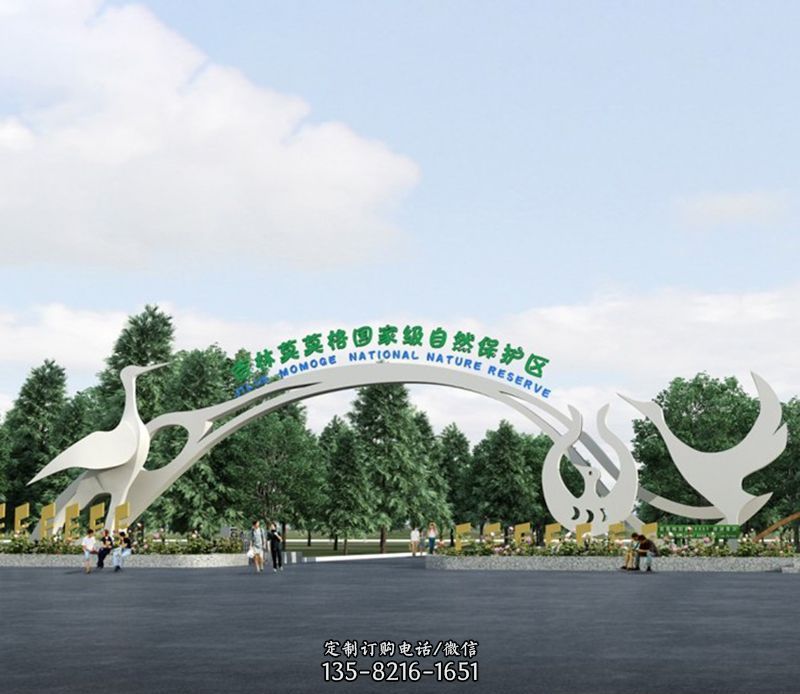

近年來雕塑不斷走向公共空間,成為影響城市文化的公共藝術。作為先行者,曾成鋼教授的《起舞》《月光》《圣火接力》《蓮系列》《大覺者》等作品已經成為中外多個城市地標性雕塑。他主持的中國雕塑學會也通過推動雕塑公園建設,建立有中國特色的評選標準和監理機制,促進雕塑作品良性地進入公共空間。10年間,在蕪湖、鄭州、溫州等6座城市的雕塑公園舉辦了18場展覽,展出600余件中外作品,覆蓋30000余畝的面積,中國雕塑公園與歐洲的距離正在縮短。

城市雕塑是一座城市社會經濟文化和文明程度的重要標志。針對一些地方城市雕塑建了拆,拆了建的亂象,曾成鋼教授表示要設立成熟的評價機制,杜絕視覺垃圾,并提出只有政府、公眾、藝術家和環境都認可的雕塑,才是真正成功的雕塑。曾成鋼教授具有獨特審美風格的雕塑作品也震撼了西方藝術界。2012年,《穿越·曾成鋼雕塑展》在德國舉辦,這是中國當代藝術史上雕塑家在海外舉辦的最大規模的個人展覽,隨后瑞士、丹麥等地也邀約展出。瑞典雕塑學會會長理查德·布里克索表示:“原來以為中國的雕塑是拷貝西方。

看了曾教授的作品,完全是他個人的創造。想不到在當下中國還有這樣的作品出現。很震撼,這讓我很激動。”曾成鋼教授表示雕塑是與天地共存的,是人類生存的需要,中國雕塑藝術已經迎來黃金時代,在傳統與西方之間,探索第三條道路,是中國當代藝術必須完成的任務。大家好,非常高興來到“人文清華”講壇,今天晚上講一個我自己與雕塑的故事。

我在孩提時代非常喜歡畫畫,13歲那年真正開始學畫,我的老師在溫州平陽,離我住的鎮有10里地,我每周坐船去學畫。那時只見過連環畫,不知道素描,也沒有見過石膏像,就是想畫畫。上學讀書經常分心,老師在講課我在畫我的畫。我讀高中那個年代是文革時期,流行“讀書無用論”,但是我覺得我這輩子,什么大學都可以不讀,不過一定要做畫家。

1977年恢復高考,我就想考浙江美術學院,第一年連準考證都沒有拿到,第二年拿到了準考證,很開心,但是也很忐忑,因為那個時代積壓了很多年沒有招考美術生,當時招收的考生都是萬里挑一,而且年齡相差很大,我剛剛高中畢業才18歲,要和那么多人競爭,心里不是特別有把握。不過幸運的是,第二年我考上了。考上浙江美院的本科,也是我一生中感到最幸福的時刻。當時我考的是版畫系,但版畫系招生招滿了,老師問我能否調劑到雕塑系,我完全不知道雕塑系是干什么的,心想只要能進美院,什么都可以,掃地也行。

進入了雕塑系,班上11個同學,和其他人比,我基礎比較弱,有的同學就是雕塑系老師的兒子,而我對雕塑都沒有什么概念。就這樣,我開始了雕塑生涯。浙江美院雕塑系是中國第一個雕塑系,1928年成立,成立時像李金發、劉開渠等人都是從法國留學回來的。后來又有很多優秀的老師加入,包括我的導師沈文強。

從法國的傳統,后來又受到蘇聯的影響,慢慢形成了我們所說的社會主義現實主義的寫實傳統,作品基本上是泥塑。那時我們整個國家實力不是很強大,泥塑只能是翻制石膏像,連翻鑄銅雕塑的都很少。讀本科時,老師在課堂上傳授的是人民英雄紀念碑浮雕這一類寫實的、紀念碑的做法,創作也在模仿這些作品。改革開放后,文化開放了一些。當時是王德威做副院長,他有一筆80萬人民幣的資金可以建大樓或買車,這在當時是非常大的一筆款項,他說大樓不建了,也要把西方這批精美的畫冊引進到學校,所以錢全用來買書了。

這批畫冊當時到學校后引起轟動,我們把到圖書館看這批畫冊稱為吃西餐。西方的各種主義,從現代主義到極簡主義等等,每個藝術家的風格跟我們當時在課堂上學到的寫實手法都截然不同,這大大開拓了我們的眼界。就是這樣,我完成了本科四年的學習。我懷著夢想畢業,希望找到理想的工作,繼續做我的雕塑,做我的藝術夢。但是,卻被分配到了一個不愿意去的地方——浙江東陽陶瓷廠,這個陶瓷廠到東陽縣城大概還有三里路,那是一條非常冷寂的狹窄泥路,環境中的一切都和藝術無關。我想如果要實現自己的夢想,只有考研離開這里。

但是我的英語很差,是我考研的坎兒。在東陽待了一年,那時候我在配電間抄電表,一天抄八次,八次抄完就可以看我的外語。沒日沒夜地背單詞,房間里掛滿了單詞,就像晾衣服一樣,一條接一條,鋪天蓋地。工作是一天三班倒,作息混亂,把我的整個精神狀態打得粉碎。當時的政策非常好,“要解決學非所用的問題,調整工作”,我就向省里的人事局和母校反映自己學非所用。就有了第二次分配工作,被分配到了紹興園林管理處。

在紹興我呆了五年,紹興生活對我來說仍然非常艱難,雖然紹興這個城市比東陽好得多,但是還是不能做雕塑,我的工作狀態還是不行,領導對我說:“成鋼,我恨鐵不成鋼,能不能發揮一下作用呢?”我說:“我在這里干什么?這不是我的專業,我要走的。”他也非常理解我。不論是在東陽還是紹興,我都堅持考研,連續考了6年。每次到學校考研時,也是我心里最矛盾的時候。

考試都是在冬天,我冬天唯一的厚衣服就是一件海軍的藍色軍大衣,每次出現在考場上,大家都會笑我:這個穿藍色軍大衣的人又來了。說你是不是考成明星了。到最后一次其實我不想考了,但是我的導師沈文強先生給我來了一封信,說:“成鋼你還是再來考一次,學習不在早晚,我等你。”這幾句話鼓舞了我。我想這次如果考不上我再也不考了,我回溫州去。這一次終于考上了,報到的時候是1988年8月8號,到杭州那天臺風剛過,那年我剛好28歲,已經成家了,也有孩子了。

考上研究生后,我想把這幾年在紹興、東陽耽誤的時間給奪回來,所以我跟導師商量能不能讓我早點畢業,他說最快也要兩年半,我就做兩年半畢業的計劃。當時我的狀態是這樣的:從周一到周五我沒日沒夜地工作,連吃飯睡覺都是在工作室。周末回紹興的家,那時候火車不像現在那么方便,要開兩個小時。

在火車上,我就畫我的稿子,畫完稿子在家里過完周末就回學校。我創作的方式不是把一件雕塑作品做完再做另一件,而是前面擺一排架子,同時扎架子同時做好幾件,泥巴是一翻斗車一翻斗車地計算。畢業的時候,我做了32件作品,展廳里全是我的作品,在藝術的鉆研上,我盯住了青銅器。

這是對我一生影響最深的藝術,到今天我每次看到青銅器還是激動不已。我認為在中國傳統藝術中,青銅器、文字、古玉器、明式家具等等都能和西方藝術媲美。那時候我對青銅器如癡如醉,幾乎把青銅器的畫冊都看遍了,我對老師說看畫冊不過癮,要出去看看。當時口袋的錢不多,把路費弄好就跑到西安,在陜西省博物館看了不夠,又跑到上海,這兩個地方商周青銅器的展品是最豐富的,后來哪里有青銅器出現,我就往哪里奔。從青銅器身上我看到了它超出了容器的概念,它的內在結構、體積、張力都很震撼,具有和雕塑本質相同的意義。

青銅器外形很單純,紋飾布滿全身又非常豐富,以前看青銅器也可以看成容器,但是看不到空,而我在青銅器里既看到了實體,也看到了空間的構架,還看到了容器的空,這給我帶來了新的語言。青銅器另一有吸引力的表現形式是沉著有力的紋飾線條,這種線條完全是風格化、規范化的:曲直s形運動和空間構造,內部充溢著出神入化的韻律和生命節奏,紋飾曲直轉折、縱橫合度產生結構嚴謹,布綴豐滿的效果,這種線條顯示出一種遒勁之姿,一派崇高肅穆之氣。我認為青銅器紋飾線條不是一般的圖案花紋的形式美、裝飾美,而是凝聚著自然的神力和凈化了的線條,是實屬真正意義上的“有意味的形式"。

青銅紋飾在規格化的圖案共性之外,在它的線條里尤見生命力和力量感。我把這種線稱之為“青銅線"。此外,青銅器里還有非常精美的動物飾紋,有些構件把那些局部放大成雕塑,哪怕放到今天來看也是非常現代的,走遍全世界都不遜色。這便是青銅器給我的啟示。1989年,我還在讀研,那一年我做了一件非常重要的雕塑——《鑒湖三杰》,這件作品是我人生的轉折點,它參加了第七屆全國美展,榮獲了雕塑類金獎。全國美展五年辦一次,被稱為美術界的奧林匹克。我榮獲金獎后,30年以來雕塑金獎一直空缺,直到2019年焦興濤再次獲得這個殊榮。

這是我第一次參加全國美展,然后就獲了金獎,心想,拿獎就這么容易嗎?其實并不容易。《鑒湖三杰》是表現紹興的三個歷史人物:秋瑾、陶成章、徐錫麟,三個具有傳奇色彩的英雄,他們的生平事跡深深觸動了我。在做這件作品時,前期我做了大量資料的研究,進行了深入的調研,真正開始創作后,我傾注了所有的力量,在工作室里整整做了一個月,一氣呵成。

老師建議我做一個秋瑾就可以了,我說不行,這三個人物的個性和形象非常有雕塑感,這三個人擺在一起才有架式,才有紀念碑式的那種節奏。在做這些人物的時候,造型的處理、空間的構架采用了青銅器鼎的概念,所以線條非常簡約,在形體拐彎的處理上,我把我發現的“青銅線”用到了人物身上。大家對這件作品的評價是:簡潔概括的塑造語言,錯落有致的空間布局,拱型結構意喻的莊嚴,鐘型輪廊產生的鏗鏘之力,取得形式感與內在精神力量近乎完美的統一。

因為這件作品,雕塑界知道了有個曾成鋼,也因為這件作品,我對自己開始有了自信。這也許就是老天爺的安排,他折磨了我,又給我帶來驚喜。在研究生時期,我還做了《精靈系列》,包括青蛙、螳螂、羊、貓等大量動物,都有青銅器那種簡約、張力和結構。青銅器充滿著剛健、厚重、古拙,甚至蠻勇的霸氣,這種霸氣正是一個民族的生命力和精神氣質的表現,它是人對物質世界和自然對象征服意志的體現。而《精靈系列》的每一尊動物作品,都是對這種意志和精神的追求。

研究青銅器我發現它里面的動物并非對自然的一比一摹仿,而是進行了夸張和變形。青銅器的形式節奏同樣精彩,其結構各部分在體積形式及其空間的關系上安排得完美,精彩得令人叫絕。雖然那時人們只憑直覺和敏感或出于實用目的來安排這種獨特奇崛的形式節奏關系,但從這種形式關系中發生出來的卻是永恒而無窮的藝術意趣。

青銅器這種體積形式和空間關系直接影響了《精靈系列》的創作,比如我對公雞、青蛙等動物的形體也進行了極度的變形夸張,公雞的雞冠和雞爪的形體,青蛙背部的乳釘和腿部經過重復處理,使之形成秩序。鹿和羊身均以大體塊,用長而尖細的腿支撐來表現動物那倔強的性格。在《龍馬》里,我突出“青銅線”,把雕塑的形體做得更加具線條感,把體積去掉,使它的空間更大,更加融通,而且更富有線條的東方神韻。

完成《精靈系列》后,我做了《梁山好漢系列》。青銅器題材限于動物嗎?是不是有新的可能,把內在的張力表現出來?青銅器的語言要素運用到人物身上該找誰?找什么主題?因為小時候經常畫連環畫,而且水滸的故事很有意思,就想到水滸英雄們身上有這些張力,也許可以用他們做載體展現我所追求的青銅器的那種張力。

但時間又不夠,不可能把一百單八將做完,我就從中挑選最具有個性、也最能表達視覺語言、空間感最好,而且排列在一起形成節奏的水滸人物,于是我選擇了李逵、武松、史進、魯智深、林沖和扈三娘。然后我就畫草圖,是做成傳統寫實的人物?還是西方現代派的人物?我覺得那些都不是我的風格,我想用不一樣的表達。讀本科時我不僅學到了傳統寫實的雕塑方法,也受到了西方的扎金、大衛·史密斯、摩爾、布德爾等人的影響,我覺得我們今天的創作不能跟過去一樣,我曾成鋼做東西必須是曾成鋼的風格。

我一直有這種概念,比如小時候造句我不會按照老師的做法,我會把幾個詞倒過來寫成一段話,老師覺得這個寫法也蠻有趣,這也許是我小時候就帶有的一種脾氣。我們搞藝術必須要和別人不一樣,而且還得有意思。做這幾個梁山好漢,我覺得必須要把人物做空。把人物掏空,是摩爾的典型風格,他的作品孔洞十分圓潤,線條流暢,沒有明顯的棱角,但我的梁山好漢的“空”是粗獷的、雄渾的,這個水滸人物系列做出來以后,大家覺得耳目一新。當時一些藝術家認為把身體掏空時雕塑容易散架、會碎,會感覺空虛、沒有分量。

但是我的作品做到空而不空、空而不碎、空而不散:每個人物的個性、形象都有它的符號,這種“空”把人物的名號、意象表達出來了。比如武松整個造型就像鼎一樣,他的胸部沒有了,取而代之的是幾個規則的孔洞,這樣一來觀眾會很容易聯想到佛珠,給人家一種感覺:這個空是有道理的。另外五個人物也是類似的邏輯。人物雕塑應該遵循形象自身的邏輯,做到“空而不散”需要更多的設計,人物肢體的形態和尺寸,盡管與現實狀況有關,但是不需要受人體結構的束縛,以形寫神達意是中國傳統藝術的精髓,夸張手法的運用有助于達到寫神達意的效果。

比如李逵的兩個板斧很突出,胸毛都變成粗粗的,通過空洞凸顯出來,會給觀眾一種渾身長毛的感覺。魯智深的形體是抱在一起的,就像編籮筐,籮筐雖然有空洞,卻是一個整體。魯智深手持禪杖,禪杖也是內裹的,和形體相呼應。

其他作品也是一樣。我給這些好漢們創造了新的造型,賦予他們新的生命,也是一種新的藝術語言形式。今天我有這個夢想,希望有一天能把一百單八將做完,放到一個公園里面去,我想這應該是個非常有意思的話題。在我考研的時間里,美術界天翻地覆,社會上出現了像“85美術新潮”這樣的先鋒藝術潮流,它們反對傳統、挑戰權威、批判社會,刺激出格,對原來的傳統完全是一種挑戰。那個現場我是缺席的,我當時埋頭考研,不知道先鋒是什么,也不知道美術風潮如何改變,但是老天就這么安排,這種距離也使我保有了自己的特色,在讀研時能安靜地完成《鑒湖三杰》《精靈系列》《梁山好漢系列》等一系列作品。

我用兩年半完成了研究生學業,我寫的畢業論文就5000字,題目是《青銅藝術的啟示》。畢業展覽時,我覺得拿一件作品不夠,一定要弄一個專場,展出了32件作品,在我們學校很轟動。通過這些探索和實踐,我對藝術創作有了自信,也有了自己的理解。我認為:藝術沒有新舊,只有好壞。

“新舊”是一個時間的概念,是相對的。現在新的東西過了一段時間會變老或者變成傳統,傳統的東西或者舊的東西,比如一些出土文物,因為我們沒有看過,反而是新奇的。“好壞”是有的,這里有價值判斷,有品質的要求。一個東西價值不對或者品質不高就是不好的,不管過多久都不是好東西。研究生畢業后,我留校任教。

當時有一個機會,學校說派你到歐洲去看一看,我就選擇了意大利。意大利是非常有歷史感的地方,文藝復興三杰米開朗基羅、達芬奇、拉斐爾這些人我都非常崇拜。我到了博洛尼亞美術學院,這是世界上最古老的美術學院,圖片里莫蘭迪的畫室就在學校廣場的那個鐘樓里。我到這做訪問學者,但是覺得僅僅在博洛尼亞看還不夠,于是就以此為基地,周游歐洲。

出國之前我傾盡所有兌換了9000美金,當時對我而言是很大的一筆錢。我舍不得住賓館,白天去看博物館,晚上就坐火車趕往下一個城市,從意大利跑到了巴黎,從巴黎跑到了英國,又從英國跑到了西班牙,周游列國,一個城市一個城市地走,看得眼花心亂。讓我感到最震撼的是米開朗基羅為美蒂奇家族墓地做的雕塑:《晨》《暮》《晝》《夜》。平時在畫冊里看到的米開朗基羅跟現場看到的米開朗基羅完全不同,這幾個雕塑的人體超出了正常的雕塑概念,具有一種神性的力量。

米開朗基羅曾說:“我的東西跟希臘雕塑比,希臘的雕塑從山上滾下來會碎,我的東西不會碎。”米開朗基羅真不是一般人,他的石頭是真正富有生命的,是人與神在一起的力量。他是上帝賜給這個世界的藝術家,他的東西是無法超越的。我看到他的作品時,兩腳哆嗦,人家都已經做成這樣了,我還要不要繼續做雕塑?沒有出國之前,我很自信,覺得自己的雕塑已經很棒了,有我自己的理解,張力、構圖什么都有,但是歐洲這么多杰出的藝術品讓我看了以后發蒙,覺得人家很偉大,而自己太渺小。

我白天看藝術,受那些大師的洗禮,但經常夜里做惡夢,我覺得人家的富裕程度、文明程度,博物館文化的積淀都登峰造極,已然做得這么完美,我們還能做什么?這個時候我在想要不要留在歐洲,當地有很多溫州老鄉也勸我留下來,說留在這里你肯定過得很好,你要看什么就看什么,要畫什么就畫什么,肯定能成為更好的藝術家。但是“要不要留下”這個念頭只是一閃而過,我最終還是決定回來,我必須回到我們自己的國家。因為我知道要做一個藝術家,不能離開故土,不能離開我們的根。

今天看來,我這個決定是對的。那個時代,我的同學和朋友出國的很多,但是現在在國外能大展身手做藝術的很少。但是我回來后,很長一段時間失語,一下子找不到希望,一時也找不回研究生期間那個創作狀態。在苦苦思索的過程中有兩件作品使我從這個困境走出。

第一件作品是《丹心忠魂》,為上海龍華烈士紀念館創作的,這件作品非常大,,由五大壁面組成、總面積為365平方米,浮雕采用寫實為基礎的象征性表現手法,以大量垂直線條與塊面組合,線面之間虛實結合,突出人物間加強密度,以匯成銅墻鐵壁般的整體效果,再現了上海百余年中的吳淞陳化成抗英、小刀會起義、辛亥光復、工人運動、黨的斗爭、文化運動、解放戰爭等波瀾壯闊的歷史情景以及英烈們的英雄形象。

在構圖上我采取了非常平面的處理,把人物全部集中在一起,這種概念也是我看了歐洲的一些大型紀念碑、大型浮雕壁畫后得到的啟示,這個創作使我開始新的嘗試,也恢復了一些精力,整個浮雕做了三年,由于長期在架子上弓著身子工作,我把腰給弄壞了。第二件作品是為我的老家溫州博物館創作的《中國古代神話傳說》,這是前面那一件作品的延續,而且這個題目更加接近我的語言、我想做的東西和要說的故事。當時溫州博物館的要求是做溫州故事,我想溫州故事有什么好說的,每個城市的歷史基本差不多,于是建議把溫州精神提煉出來,和我們的遠古神話對應,把盤古開天、精衛填海等遠古神話的精神和敢為天下先的溫州精神連起來。

最后的作品把神話人物全部放大通天,大概16米高,用了三年時間建成。這個雕塑也是浮雕,浮雕正面是非常難處理的,尤其是這么巨大的浮雕,我采用了一些方法,比如精衛填海的腳我把它垂掛、通天,這樣更加有神話感,而且更加有飛的感覺,更加空靈。從最后的結果來看,這組作品是非常成功的。為什么我當時會被打蒙?因為我在歐洲看到他們作品的形態、數量都非常驚人。在巴黎我看到布德爾工作室時就犯傻,他居然一輩子能做幾百件雕塑,還畫了幾千張素描、幾百張繪畫。

有了這兩次創作,可以說我從失語狀態又回來了,我覺得我能行,不管是題材上、體量上、制作上,我們有力量能做到歐洲的樣式,甚至能超越歐洲藝術的質量。這兩組作品我可以自豪地說,現在我也做到了,也能讓西方藝術家感受到今天的中國藝術家的分量。

2001年,我來了清華。其實,我早就想來北京。《鑒湖三杰》獲獎來領獎,是我第一次來北京,下了火車,感覺自己到了北京像灰塵一樣,北京太大了,很多人在這里北漂,但當時我并不知道北漂是什么,只知道北京路途遙遠,是個大城市。

到了北京,看見那些古老的建筑,天壇、故宮,覺得太美了,中國傳統建筑這么偉大。那是第一次想留在北京。研究生畢業后我帶著夫人來北京,但是她不喜歡。過了幾年,我還是想來北京,可是我的導師家里發生了變故,因為他對我太好了,到今天我也視他為父親,為了照顧他,我選擇留在了杭州。第三次機會,就是到清華來,北京終于來成了。

到這個階段,我想應該把自己梳理一下,提出自己更好的方向。有一次和藝術理論家孫振華博士交流,他問我:“成鋼,在今天的藝術格局當中,有前衛的,有傳統的,各人有各人的定位,你對你自己的藝術有什么定位呢?”我想了半天,我說我就是與生俱來地喜歡雕塑,喜歡這樣的表達,如果要給自己定位,我說我守中場,他說:“你是自覺的中場,是有約束的前衛,有原則的創新,有變革精神的學院派。

”我發現了一個米字型的結構,在這個示意圖里,有西方的傳統與現代、東方的傳統與現代,它們的線是相交的。中國的現代雕塑其實是學習了西方的古典傳統,我們的現實主義就是學西方的古典主義,比如把西方的透視引進到我們的繪畫中,包括對人體解剖的研究也進入我們的課堂,這一百多年來,我們整個美術學院寫實主義的訓練就是按照這個路數走的。

而西方的現代藝術,則不搞透視了,反而是學習我們東方的傳統,作品從透視走向了平面,這種變化是非常有意思的。其實西方的東西不在于高于我們多少,他們缺少的要學我們的,我們缺少的要學他們的,社會進步是互相學習、互相融合的狀態。

我所講的“中場”,就是對東西方各個時期全都不排斥,全方位吸收,來建立我們今天自己的藝術。通過這種方式,我們要走第三條道路,它既不是復制傳統,也不是純粹模仿西方現代藝術,而是對東西方的傳統與現代進行傳承、轉化與創造。這時候,我提出了一個明確的研究方向,就是傳統雕塑語言的現代轉化:第一,中國雕塑藝術必須立足中國,以中國文化為本位進行創作;第二,要強調傳統雕塑語言的母體意義,強調傳統的延續和發展;

第三,在現代化的過程中,中國傳統雕塑在語言上不是自足的,它必須具有自己的現代性,轉化為中國式的現代形態,但不能一味模仿西方。要解決傳統雕塑語言的現代轉化,不同地域和文化都是可以借鑒的,這個借鑒是傳承它優秀的東西,傳承的中心目的是要傳承經典,不經典沒用,在傳承的基礎上再進行發展、創造、轉化,而且立場要立足當代,目標是要通向世界的未來。

我們的傳統是什么?讓我們把傳統好好梳理一下,這是四川廣漢的三星堆,與埃及金字塔同時期。秦陵的兵馬俑,與希臘雕塑同時期。西漢霍去病墓的石雕,與羅馬雕塑同時期。武則天與高宗的合葬墓陜西咸陽乾陵的蹲獅也很震撼,超出了一般的力量。四川樂山大佛,歷時約90年造成,那個時候有這樣的大佛非常了不起,因為它不像今天有很多電腦可以模擬,但是他們能把山脈、天地融在一起,太震撼了。明代山西高平的鐵佛寺,最近是個很火的研究課題,這是和米開朗基羅同一時期的作品,鐵佛寺的塑像非常精美,我看到照片就發抖,太棒了,今天的畫家、雕塑家也不太可能做出這種狀態。

傳統給我們的資源太豐富了,要轉化。什么是轉化?轉化是事物A通過某種途徑轉變為事物B的一種方法,但是A必須包含B文化的基因,而且它不是簡單的變化,是要對這個文化基因進行創造性重構。什么叫創造?創造就是找出新方法、建立新理論、創作新作品。

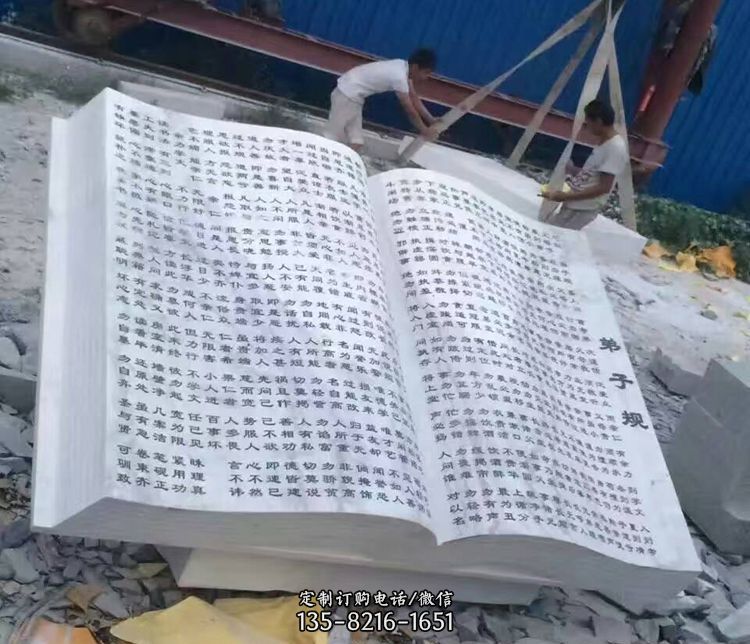

我認為創造有三條路徑,分別是繼承傳統,是從“有”到“再有”,這是一種超越,就像跳高,他跳一米,你可以跳一米三;其二是反叛傳統,是從“無”到“有”,是一種發現,人家沒有做過,你去發現;其三是傳承傳統,是從“有”到“新有”,這是一種轉化。要實現這三條路徑,我們的資源是非常豐富的,中國傳統藝術中,從中國古老的文字、玉器,到明式家具等等,對我們的藝術創作都是啟示和拓展。

雕塑不僅有架上雕塑,還有戶外雕塑,而且我認為,戶外雕塑才是雕塑的真正價值所在。在西方公共空間里,能看到鋪天蓋地的雕塑。有一段時間大家對中國公共空間里的城市雕塑很不滿意,確實有些藝術家不負責任,把雕塑變成活兒,大家眼睛是雪亮的,這些劣質雕塑也被稱作為“菜雕”,民間也常會評哪個是最丑的雕塑。

在過去的很多年里,我們交了不少學費,有些教訓是慘痛的,而且是不應該有的,但是在中國全都發生了。如何杜絕視覺垃圾,防止城市雕塑建了拆、拆了建的亂象?要解決這個問題,就是要讓有品質的作品走進公共空間。我在這方面也一直在實踐、探索。我的第一件公共雕塑作品《起舞》,是為安徽銅陵市創作的,當時我三十幾歲,在做中國美術學院雕塑系系主任。銅陵是青銅器出產的地方,我正好在研究青銅器,就把一個爵杯變成了起舞的形式,我的想法是今天的生活如酒如歌翩翩起舞,而且又是青銅器的形式。

這件作品得到了全國第二屆城雕優秀作品評比優秀獎,也變成了他們城市的標志。這幾年我做了一系列城市雕塑,探索雕塑如何進入公共空間、進入自然。比如:《與鳥齊飛》放在了韓國首爾,《金烏》放在了義烏國際雕塑公園,《月光》放在了山東煙臺銀河公園。

《月光》高度將近40米,安放的時候用了四臺200多噸的大吊車。其實我當時還有一個設想,就是底下全部用,用燈光的方式來做烘托,人穿過月光的時候好像走在銀河上,不過因為經費的關系銀河沒有實現,但月光實現了。《蓮系列》有一批作品,有一件放在了浙江建德。《蓮》也是我對傳統的東西進行再思考。蓮在中國文化中被認為是純潔、富有生命力的,但蓮蓬又是非常苦澀的,而且是黑顏色的,如何用雕塑使大家重新改變對蓮的哲學思考?

所以我把尺寸放大,而且把它撕裂,蓮蓬在枯萎開裂的形態下,造型不再單調,隨光影變換風姿,更多的層次肌理豐富了蓮的審美內涵。蓮是很完美的東西,被撕開以后里面還有什么東西?還有蓮子,蓮子是孕育生命和希望的。打開空間以后這個蓮更加豐富了,這也是受到意大利藝術家盧西奧·封塔納的影響,他的作品是在一個好好的畫布上割一刀,顯得非常慘烈,而且更有當代觀念的意識。

我選擇鏡面不銹鋼作為《蓮系列》的材料,因為材料本身自帶表達意境的力量,從材料的性質中發掘雕塑語言的邏輯,從而在風格上實現溫雅與陽剛的有機統一。那個肌理有非常皺褶的、很密密麻麻的那種反射,還有蓮子非常干凈,形成了鮮明的激烈對比,不是感到一味的亮,表達的肌理把這個材料用得更加豐富,使人家更多的感受不一樣了。今天我們這個鏡面鋼的工藝已經達到世界一流水平,以前都是靠一般的打磨,現在都用水磨,水沖壓,可以說它的制作已經達到極致。

《圣火接力》有8米高,放在了北京奧林匹克公園,鳥巢的正前方。《偉業》放在了中國共產黨歷史展覽館。這是為紀念中國共產黨成立一百周年,有關部門委托清華美術學院創作的,我帶領雕塑系的師生們奮斗了三年,在這個新時代,新的紀念碑里面留下了藝術家的創造。這些年,我在主持中國雕塑學會的工作,其中的一項重要內容就是積極推進雕塑公園的建設。為什么做雕塑公園?

雕塑公園解決什么問題,雕塑公園的狀態是什么?雕塑公園在今天這個時代起了非常重要的作用,它解決了城市環境的美化問題,也解決了城市雕塑發展的困境,從另一條途徑建構了城市性格。在十年當中,我們在6個城市建了6個雕塑公園,落地的作品超過600余件,都不是小作品,全部是5米以上的大型雕塑,覆蓋公共空間超過3萬畝。這個過程中,我們建立了一套標準,對觀念、尺寸、風格、材料、環境有了全新的判斷,形成了以蕪湖、鄭州和溫州為代表的三種模式,被業界稱之為公共雕塑建設的中國經驗。

我們認為只有政府、公眾、藝術家和環境都認可的雕塑,才是真正成功的雕塑。舉個例子,比如說蕪湖雕塑公園,2011年才開始建園,但是卻被國際雕塑公園聯盟主席格楚?愛希理曼高度評價,認為可以排進世界雕塑公園的前五名。蕪湖雕塑公園是政府搭臺,專家評審,藝術家唱戲。蕪湖在城市改造過程中出了一個城市規劃,要把一塊叫神山的荒地規劃成公園,中國雕塑學會受邀一起參與公園的規劃設計,通過舉辦多屆“劉開渠獎”國際雕塑大展,把這個荒地變成了一個非常有品質的藝術公園。

蕪湖的環境得天獨厚,在長江邊上,植被覆蓋和種類非常好。雕塑設計的落腳點是“作品與環境”,沿著神山,繞了一個圈,面積比較大,有三千多畝,在地勢平坦的地方,把雕塑一件一件擺上去,就像給這個山戴了個項鏈。后來又針對雕塑進行了進一步的植被規劃,環境與雕塑越來越緊密地融為一體。有了這個基礎,剩下的問題就是如何把雕塑的品質提升上去。

蕪湖市政府領導,非常尊重我們的藝術家和專家的想法,認真聽我們的意見,讓專家保有充分的作品話語權,允許專家組對不滿意的作品進行更換和移除。因為大家有一個共同的認識,那就是公園留下的作品應該是最具代表性的,應該是品質最好的。總體而言,根據我的判斷,今天我們的雕塑公園,不管是數量、材料、想法、制作、對環境的控制,都做得比較好,我們和歐洲的距離正在縮短,而且隨著我們國家的強盛和復興,雕塑藝術正迎來一個發展的黃金時期。

有些人說成鋼做事情有很多設計。其實我沒有,完全是碰到一件事情我覺得合適,決定去做就做了,我不想去做的事叫我去,我也不會去,我沒有什么設計,就是老天爺推著我走。總體而言,我覺得我很幸運。2012年,《穿越·曾成鋼雕塑展》在德國舉辦。

辦這個展,其實源于一個偶然的機會。德國著名策展人沃夫岡每年都要尋找世界各地的藝術家參與德國北方藝術節年展,這是全球知名的藝術節年展。沃夫岡到中國看了我的作品,他問我能不能到德國辦展覽,我說到德國辦展覽不容易,展覽就好像打賭,出去要拿賭注,也許會輸得精光。

他說你先到德國去一趟,我就去了。到那邊一看見場地,那個空間、環境,覺得地方很好,我就決定去賭一把。我前后準備了一年時間,最后選了三個主題26件作品,朋友贊助了我一筆巨資,我把它放得巨大。展覽取名“穿越”,有這樣幾層意思:一是展覽在德國舉行,是中國雕塑藝術與世界的交流,是一次空間距離上的跨越;二是這批作品主題由3部分組成,人物主題的《大覺者》、動物主題的《精靈系列》和植物主題的《蓮》,體現了一種天地萬物合一的中國美學意境;

三是雕塑作品融通無限,抗拒歲月風霜的侵蝕,面向未來的時間縱深。這個展覽在德國很成功,瑞典雕塑學會會長理查德·布里克索看完展覽后表示:“原來以為中國的雕塑是拷貝西方。看了曾教授的作品,完全是他個人的創造。

想不到在當下中國還有這樣的作品出現。很震撼,這讓我很激動。”我在歐洲辦展覽,原本就是在打一個賭,想看看我的探索能否感動西方,理查德先生的這番話回答了我,我做到了。《大覺者》是為清華一百年校慶時做的。我把幾千年來這幾位杰出的思想者放在一起,表達我對于人類、對于未來的一種思考。

我覺得只要人類存在,不管過去、現在與未來,他們永遠是我們的精神、思想的燈塔。我的夢想是把這組作品放到戈壁灘上。最后,我回答一下開篇的第一個問題,“什么是雕塑?”我想雕塑是占有形體空間、帶有情感審美的造物,可以與天地共存。

為什么需要雕塑?我認為,雕塑是人類生存的需要,是人類歷史記載的需要,是人類文明發展的需要,只要人類存在,雕塑將永遠存在,不會消失。