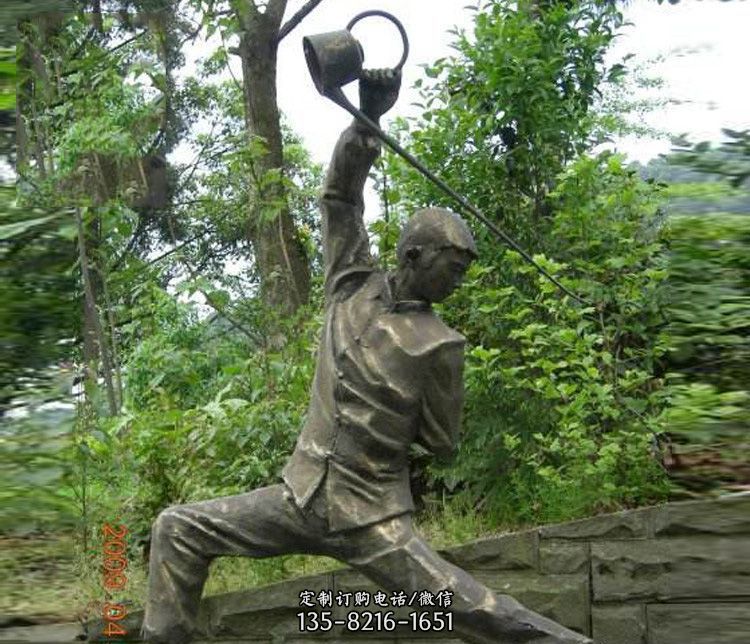

《圣路加在拉斐爾面前繪畫圣母子像》公認為屬于拉斐爾·圣齊奧《費代里科·祖卡里的肖像》佚名《拉斐爾的遺骸》文森佐·卡穆奇尼《自塑像》安東尼奧·卡諾瓦《拿破侖·波拿巴作為第一任執政官的雕像》安東尼奧·卡諾瓦《福圖納》奎多·雷尼和安東尼奧·吉亞羅拉王加2020年是“文藝復興盛期三杰”中最年輕的拉斐爾·圣齊奧逝世500周年,遺憾的是,受席卷全球的新冠疫情影響,原計劃在全球范圍內進行的多場拉斐爾紀念活動,除了羅馬奎琳娜宮的藝術家史上最大規模的回顧展“拉斐爾:1483-1520”在經歷關停和延期之后最終亮相,余下未開幕的多場活動均只能另做打算。

其中,作為“拉斐爾500年”系列活動之一的“拉斐爾與古典準則——意大利圣路加國家美術學院展珍品大展”便是受波及的一個。隨著今年我國疫情防控已基本穩定,展覽也得以在深圳市南山博物館首站順利開幕之后,抵京來到嘉德藝術中心進行巡展,并更名為“遇見拉斐爾——從文藝復興到新古典主義大師館藏展”。本次特展因包含兩幅被歸為拉斐爾真跡的作品而備受矚目,然而在所展出的幾十幅羅馬圣路加國家美術學院和意大利翁布里亞國家美術館所藏大師名作中,拉斐爾原作是唯一的看點嗎?

圣路加藝術家的主保圣人在欣賞意大利羅馬圣路加國家美術學院的藏品前,有必要對這所歐洲歷史悠久的藝術學院有所了解。學院一詞最早出自古希臘柏拉圖傳授哲學思想的別墅名稱。隨著柏拉圖思想在文藝復興意大利的重生,1563年1月13日,第一所真正意義上的學院在佛羅倫薩大公柯西莫一世·德·美第奇的倡導下,由著名藝術家喬治奧·瓦薩里牽頭成立,名為“佛羅倫薩素描藝術學院”。

不過,學院的性質更多是為科西莫一世大公培養藝術人才,而非培養自由發展的藝術家。在佛羅倫薩素描藝術學院成立30年后,1593年,羅馬圣路加國家美術學院成立,首任院長費代里科·祖卡里曾在佛羅倫薩美院成立最初十年中工作并學習。和佛羅倫薩學院最大的區別在于,圣路加美院并不為某位公爵或朝廷服務,而和梵蒂岡教廷密切相關。其創立初衷也是為保護和幫助藝術家,并力圖傳承并續寫拉斐爾“和諧、崇高、端莊、典雅”的美學精神。

關于學院緣何名為圣路加,則和圣經·新約中的《路加福音》有關。圣路加是天主教的一位圣人,曾于公元61年至62年將施洗約翰和耶穌基督的出生、童年、傳道、受難、復活等事跡記載并集結成《路加福音》。據傳他曾是首位為圣母瑪利亞與圣嬰耶穌畫像的人,因此從8世紀開始天主教便將圣路加視為首位著名畫家,以及藝術家的主保圣人。自中世紀晚期開始在歐洲各地興起的保護藝術家權益的組織“圣盧克行會”便因紀念圣路加而得名。作為全歐最早成立的學院之一,受梵蒂岡教廷支持的圣路加美院其命名的初衷自然也是為了獲得主保圣人圣路加的庇佑。

此次來京展出并作為嘉德藝術中心展覽海報,被普遍認為是拉斐爾真跡的《圣路加在拉斐爾面前繪畫圣母子像》便是畫家根據圣路加為圣母子造像的傳說而繪制的。這幅由首任院長祖卡里捐贈給美院的畫作描繪了圣路加端坐在畫架前,全神貫注地盯著左側的圣母子進行描摹的一幕;

在他身旁有一頭象征力量與能量的公牛,而站在圣路加身后的英俊長發男子便是畫家拉斐爾的自畫像。他不僅巧妙地將自己“安置”在這一神圣的傳說情境當中,還意指身為畫家的他同樣收到圣路加的庇佑。這幅畫作在展廳最后一個單元的亮相也相當于為展覽主題做了一個總結:以拉斐爾美學精神為宗旨的圣路加美院,被拉斐爾所繪制的主保圣人所冠名。圣路加學院徒子徒孫遍布歐洲2018年初,中國國家博物館曾成功舉辦“學院與沙龍——法國國家造型藝術中心巴黎國立高等美術學院珍藏展”。

相比較羅馬圣路加美院,我國藝術愛好者顯然對巴黎國立高等美術學院更加熟悉,不單因為這是我國兩位繪畫巨匠林風眠和徐悲鴻的母校,還源于弗拉戈納爾、雅克·路易·大衛、多米尼克·安格爾、歐仁·德拉克洛瓦、埃德加·德加和亨利·馬蒂斯等多位我們耳熟能詳的法國繪畫巨匠均求學于此。然而當我們追根溯源,則會發現巴黎國立高等美術學院的前身——法國皇家繪畫暨雕塑學院的創立則和圣路加美院有著直接聯系。于1648年在路易十六授意下成立的法國皇家繪畫暨雕塑學院,其首任院長和創始人之一、被“太陽王”路易十四譽為“法國歷史上最偉大藝術家”的夏爾·勒布倫便在羅馬求學的4年時光中從圣路加美院受益匪淺。

他的兩位恩師西蒙·武埃和彼得羅·達·科爾托納均曾出任學院院長,他也就此成了圣路加美院藝術教育體系的直接受益者。而當勒布倫帶著意大利收獲的教學理念回到法國后,作為法國皇家繪畫暨雕塑學院十二位“創世元老”之一的他,不僅在設計規劃學院框架和教育體系時參考了圣路加國家美術學院的教學模式,還在1663年成為首任校長后特別在羅馬成立了學院分院。1676年,勒布倫成為圣路加美院院長。

雖然他為兩所學院設立一個管理聯盟的宏大設想很快便胎死腹中,但圣路加美院和法國皇家繪畫暨雕塑學院從架構到教學理念的相互影響卻延續下來。值得一提的是,勒布倫的另一位恩師尼古拉·普桑及其好友克勞德·洛蘭這兩位法國學院派所推崇的本國繪畫泰斗均曾在圣路加美院求學。而隨著法國皇家繪畫暨雕塑學院在歐洲影響力的日漸擴大,奧地利維也納美術學院和英國皇家美術學院也參照其架構和教育模式先后成立。鑒于此,我們今天完全可以斷言,創辦四個多世紀的圣路加美院無疑是歐洲整個學院派體系的搖籃。

佩魯吉諾拉斐爾的親老師邁進展廳,幾幅拉斐爾恩師佩魯吉諾的畫作是首先映入眼簾的。佩魯吉諾本名皮埃特羅·瓦努奇,不僅是翁布里亞大區首府佩魯賈當時最著名的畫家,也曾被教皇朱利歐二世教皇招致梵蒂岡在西斯廷禮拜堂中繪制壁畫。身為與達·芬奇和波提切利在韋羅奇奧工坊師出同門的畫家,佩魯吉諾今日之名望雖遠不及前兩位大師,但他的重要意義在于成為拉斐爾首位真正意義上的老師,并引領這位才華橫溢的“文藝復興盛期三杰”中最年輕的天才走向了成功之路。

作為是為數不多借展自翁布里亞國家美術館的藏品,展覽中的幾幅佩魯吉諾真跡《真福的賈科莫·德拉·馬卡》、祭壇彩繪裝飾屏《隱士圣保羅》《圣露西婭》,以及雙面圓形畫《大衛》《達尼埃》充分展示了畫家細膩且克制的繪畫風格。

通過在相同展區以拉斐爾在佩魯吉諾門下求學期間的復制品對比,可以明顯看出前者繼承了畫中寧靜的氛圍、和諧的構圖及優雅的儀態。盡管拉斐爾的早期作品和老師的風格高度相似,然而,這位二十出頭的年輕人對人物細微神態的捕捉、畫中肢體語言的生動及呈現復雜敘事情節的戲劇性則遠勝恩師。技巧是可以學習且模仿的,但敏銳的觀察力和超凡的悟性則是與生俱來的。展覽第一部分的師徒作品對比既闡明了二人的傳承關系和影響,還呈現了拉斐爾如何自立門戶形成獨特個人風格的過程。

萬神殿鬧劇拉斐爾被“開棺驗尸”除了上述油畫名作,展覽中還有兩幅特殊的版畫值得一提。畫作均出自意大利新古典主義畫家文森佐·卡穆奇尼,由版畫家吉安巴蒂斯塔·博拉尼雕刻,主題是位于羅馬萬神殿內拉斐爾陵寢中的藝術家遺骸。自從拉斐爾在19世紀經由康德的“天才論”和浪漫主義風潮成為文化符號之后,關于萬神殿中是否真的埋葬著其真身的議論便甚囂塵上。

為了“驗明正身”,時任教皇格里高利十六世下令開棺驗尸。事件發生于1833年9月14日,教皇帶領著75位當時各領域的杰出人物齊聚萬神殿,親眼目睹了法醫在眾目睽睽之下現場開棺驗尸的全過程,出席嘉賓包括時任法國羅馬學院院長的賀拉斯·韋爾內、意大利畫家弗朗切斯科·迪歐菲比,以及曾于1806至1810年和1826年兩次出任圣路加美院院長的畫家文森佐·卡穆奇尼。盡管三人均以不同風格和視角留下了記錄這一歷史性場面的畫作,但后者更被授權繪制整個開棺驗尸的全過程。

文森佐·卡穆奇尼為此創作了數幅手稿,其中一些被版畫家吉安巴蒂斯塔·博拉尼做成版畫而便于更廣泛的復制與傳播。本次展覽中收藏于圣路加美院的兩幅拉斐爾陵寢內遺骸的版畫便出自現存4幅的此系列作品中。雖然在沒有技術的情況下將拉斐爾開棺驗身的舉措是如此的荒謬之舉,但這一美術界的重大歷史事件自是轟動了當時整個羅馬城。

據史料記載,其熱度不亞于今日任何一個舉世矚目的大型展覽。由于開棺驗尸后將為拉斐爾遺骸更換棺槨,因此在替換之前的6天時間內將其遺骸陳列在一個玻璃展柜中,并且出售門票供其擁躉參觀。6天的時間,門票銷售超過3000余張。在沒有任何攝影技術的時代,托卡穆奇尼等幾位畫家的福,用畫筆如實記錄下了一代天才拉斐爾在逝世三個多世紀后慘遭開棺驗尸的鬧劇。

拿破侖說對天才不應設置任何規則在圣路加美院400余年的建院歷史中,曾出任校長的藝術家們可謂是名家云集。吉安·貝爾尼尼、西蒙·武埃、多米尼奇奧、彼得羅·達·科爾托納、夏爾·勒布倫、喬瓦尼·保羅·帕尼尼、安東尼奧·卡諾瓦等多位在西方美術史中留下濃墨重彩的大師均曾執掌學院。其中幾位的作品也隨兩幅拉斐爾一同來華展出。展廳中為數不多的幾幅尺寸巨大的油畫作品屬于彼得羅·達·科爾托納,其中兩幅臨摹作品——臨摹拉斐爾繪于羅馬法內西納別墅中的壁畫《伽拉忒亞的凱旋》和臨摹提香的名作《酒神巴克斯和阿里阿德涅的婚禮》,在展現其高超技法的同時還反映出他堅守前輩美學傳統的決心。

而他最著名的作品之一,為羅馬巴貝里尼宮所繪制的穹頂壁畫《神意的勝利》局部也以展墻噴繪的形式出現在展廳中,這幅巨制在創作過程中也參照了拉斐爾大弟子朱利歐·羅馬諾的作品。科爾托納的藝術無疑代表著17世紀圣路加美院的學院派傳統——在遵循拉斐爾美學的基礎上,融入巴洛克時期華麗繁復的裝飾元素及充滿光影動感的肢體語言。

在科爾托納之后,活躍于18世紀的喬瓦尼·保羅·帕尼尼則在傳承學院派繪畫的基礎上萌發了另一細分畫種“幻想風景畫”。隨著18世紀意大利維蘇威火山腳下的赫庫蘭尼姆遺址和龐貝古城接連被發現,考古學開始興起。被公認為首位古文物學者的德國人約翰·溫克爾曼曾說:“通往偉大和無與倫比的唯一途徑,如果可能存在這么一條路的話,就是向古代學習。

”于是,帕尼尼筆下以自然風光為背景,凸顯帶有畫家主觀想象、具有裝飾用途的虛構建筑遺跡和廢墟的“幻想風景畫”應運而生。展覽中兩幅作品《使徒的布道》和《考古學家遺址踏勘》均屬這一風景畫細分的絕佳案例。他對古羅馬遺址真實且具有懷舊情愫的刻畫,不僅表露出他對前輩拉斐爾對文物遺址保護的推崇,還掀起了席卷18世紀歐洲的“壯游”熱潮,更巧妙地為詩人波德萊爾口中“既非隨性取材,亦非完全精確,位于兩者間隨感覺而走”的浪漫主義風潮做了絕佳的鋪墊。

作為展覽中為數不多的雕塑作品,兩件安東尼奧·卡諾瓦的石膏塑像《拿破侖·波拿巴作為第一任執政官的雕像》和《自塑像》在以雅克·路易·大衛名作《跨越阿爾卑斯山圣伯納隘道的拿破侖》背景墻前格外醒目。盡管錯過了去年拉斐爾逝世500周年,但今年卻是另外一個重要年景——法國皇帝拿破侖·波拿巴逝世200周年紀念,因此展覽中出現拿破侖的胸像雕塑確有“無心插柳柳成蔭”的意思。身為新古典主義時期最重要的雕塑家,卡諾瓦為拿破侖完成了幾尊神形兼備的塑像。

熱愛藝術且惜才的法國皇帝給予了他絕對的創作自由,因為“對天才不應該設置任何規則”。一個鮮為人知的事實是,拿破侖還是拉斐爾的忠實擁躉。他在成為歐洲霸主之后的一項重要任務就是命手下掠奪各地的拉斐爾真跡,進而打造其“拿破侖博物館”。而在拿破侖失敗之后,卡諾瓦則奉教皇之命前往法國追討被掠奪的意大利藝術品,其中便包括如今收藏于梵蒂岡博物館的拉斐爾絕筆《基督顯圣容》。

卡諾瓦在世時曾被授予圣路加美院終身院長頭銜,他提倡拉斐爾美學精神的再度回歸,也與當時法國新古典主義風潮領軍人物,兩任巴黎國立高等美術學院院長雅克·路易·大衛和安格爾師徒的理念相吻合。通過將上述幾位明星校長的名作匯聚一堂,展覽系統梳理了圣路加美院在傳承拉斐爾美學的基礎上,自文藝復興至新古典主義時期繪畫風格及審美趨勢的演變及發展脈絡。

事實上,展覽的亮點不僅在于展柜中的真跡,更講述了圣路加美院在三個多世紀中如何傳承與發展,在各個歷史時期“遇見拉斐爾”的動人故事。