陳先生是民國三十一年,誕生在臺南一個清苦勤儉的漁家。因為上有兄姐,下有弟妹,光是報戶口的就有十三個,所以想要多念點書,都成為不容易實現的奢望。小學畢業后就得自謀出路,由于自幼就喜歡涂鴉玩泥巴,十四歲時即由隔鄰的一位老先生,介紹到北港其女婿所經營的佛像雕刻店當學徒。第一位啟蒙老師是吳居宅先生,在他悉心指導下,三年四個月的學徒生涯,終于在十七歲時出師,之后跟隨一位唐山老師父,外出到各地廟宇就地工作。六年的時光就如此從這個廟到另一個廟,從臺灣頭做到臺灣尾,雖然過著游牧似的生活,但傳統的雕刻功夫也在這個時期非常扎實地打下深厚的基礎。

除了職業上的工作,陳先生利用休閑的時間,刻一些自己口味的作品,當然那只是純粹自娛。直到有一次,因為他母親身體不適,請了許嘉醫煢師到家里為其診治,陳先生的兩件雕刻作品,深深吸引這位醫師的注意力,于是許醫師建議他送去參加「南美展」,也許這就是他命運的轉捩點吧,兩件作品竟然參加就獲獎,這實在令他信心大增,自此更加勤奮地從事創作性與表現性的嘗試,愈作愈起勁,愈作愈著迷,五十年來樂此不疲。

「南美展」的故會長郭柏川先生,以及陳英杰先生不斷地督促這位年輕而有期許的雕刻家,果然不負眾望,陳先生先后參加了南美展、省美展、日本新構造展等,也確實大有斬獲。一九七七至七九年,他連年得到南美展最高獎項的榮譽,一九八三年獲吳三連文藝獎后,次年再獲日本新構造展努力賞,至一九八九年雙喜臨門,不但破天荒得到日本東京都美術館新構造展的「雕刻大賞」,更獲邀于歷史博物館的國家畫廊舉行了個展…

雖然只有小學畢業,陳先生靠著天份和努力,竟不讓學院先進,一路進入社會公認的美學殿堂,他的藝術特長和創作特質,想是很值得一探究竟的。如果說陳先生曾拜師習藝,這并不意味著他的藝術是墨守成規,他的雕刻技法雖然筑基于中原的傳統佛像雕刻,他的創作思路卻是自行摸索出來的。

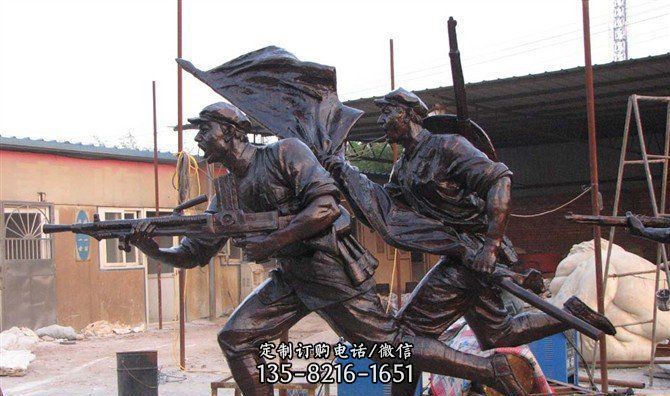

他利用出國機會參加比賽展覽并參訪國際間重要美術館,接收來自世界各地藝術的薰陶與沖擊,從而在體會東西方藝術差異后,退而反求諸己。他的雕刻內容,由傳說想像的釋道神佛羅漢和教忠教孝的歷史人物,逐步延伸到生活周遭的真實人物。

他的創作思維,也從神靈世界的隔空想像,大膽切入了現實社會的觀察與把握。他能從陳陳相因,照譜行事的宗教美術中加入自己對神佛造像的創新思考。對世俗人物的摹現更是入木三分,堅實而有味。前者是基于日常觀察,對個別人物的容貌特征,衣著身份,體型動態等,他能近乎忠實的呈現;后者所描寫的人物內心及性格,是用比較主觀的方式來進行,卻很具情感說服力。陳正雄的作品,類目雖多,就題材而言,真正寄心雕造的對象范圍其實不廣,總是聚焦在他所熟悉的一些人物族群和他們的日常活動。

例如:討海為生的漁夫、進退兩難的退休榮民、用啞音彈唱余生的老樂師…等等。他能夠雕造鮮活動人的獨立人像,也喜歡以不同的人像組合,表現這些人的群聚活動,詮釋他們內心的聯結,情感的互動,或許,還有意借此提供各種生命情態的對照。像寫野史的稗官一般,他耐心而長期地為這些族群造像。

這當中,他對老人著墨特多,用力至深,或許是因為,他在老人身上,同時讀到了「當下之相」和「陳年的面貌」。但見,他努力捕捉老人喜、怒、哀、樂、悲、愁的表情,致力呈現他們的容顏特色和心理波動。他特愛以靜坐、等待、瞻望、暝想、思憶…

等類形化的姿態造形,和一種「問天」的表情來寫照老人,隱喻了老人們在飽積與反芻人生閱歷之同時,對于人性之道及命運之理,或澈悟或迷茫,或滿足或心存遺憾的種種心境和結論。2006年的「歸鄉系列」展現了他對孤寂老人的悲憫與同情,如〈望明月〉、〈思故鄉〉、〈憶往〉、〈何處是故鄉〉等,描寫的是準備返鄉探親,正在等候交通工具的老榮民們,他們似乎各懷心事地等待,也好像都陷入了望鄉蹙想的心理狀態。

從何處來,要往何處去,混合了累積的疲累與茫然等待的情境氣氛,令人動容。除了老人,他的作品也展現了對于勞動人物的特別尊崇。單是近兩年完成的討海人系列,如〈戲棚下〉、〈海平線〉、〈歡喜〉、〈擇〉…等,就有十余件以上,這些勞動人物,都雕造得相當壯碩,都有一付堅韌的皮肉和筋骨,飽滿的身體造型,也展現了動態平衡的特色。初看這或只是對生活中世俗人物的行/立/坐/臥所做的一種摹現,隱約中卻流露了作者對宗教美術的吸收和轉化,而展現出了金剛/力士/羅漢/菩薩的精神架勢。

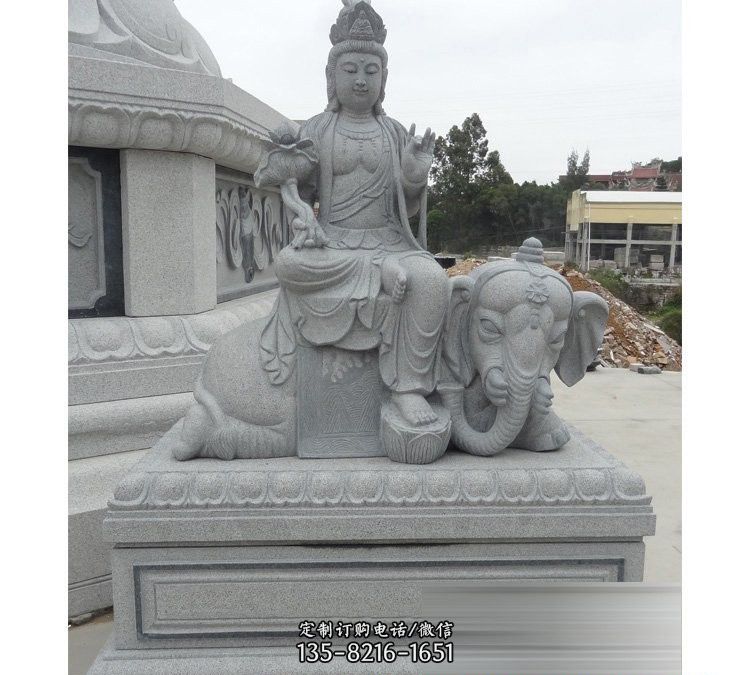

總觀,它們具現了力與美的融合,也彰顯了身體內外的聚力與張力,這些原本世俗的勞動者漁夫,許因和作者討海的家庭背景攸關,最終都有情有意地被古典化和崇高化了。雖然沒有受過學院薰陶或名家指導,陳正雄對傳統美術經典的自我吸取和運用,也是有線索可尋的。如〈金剛力士〉、〈風調雨順〉、〈思維觀音〉等這些題材雖有來自唐代的雕造佛像或京都奈良寺院中現存的國寶,但到了陳先生的手中,又有新的詮釋與再融合。又如羅漢系列中的〈消災納福〉、〈大愿〉、〈行腳〉等莊嚴悲憫的尊者面容,清瘦且堅朗的行者姿態,從形象到氣質,也都隱約承續黃土水〈釋迦像〉的美感特質。

近作顯示,陳正雄的雕刻人像,在形象寫實的基構之上,對于刀斧與材料的對話,對于直覺與經驗的合作,有越來越自由灑脫的傾向。感覺上,他的刀法很像印象派畫家的用筆方式,在刻造人形之同時,也很在意保留刀斧在材料表面造成的結構意義,和它們所能產出的光影效果。這些陽剛有力,粗細交錯的刀法演出,不只雛現出人體的結構和動勢,同時也再現出了勞動者身體表面那極微濕的、汗水沁冒的特殊感覺。

值得注意的是,長久用來,這不分年齡與身份,不分休息與工作而一視同仁,老是緊繃而若冒著汗光的身體樣相,可說已從寫實的語言變成一種綜合概念的象征手法了—或許,它意欲寫照的不單是人的身體表面,而更總括了歲月對于人體的磋磨,命運對于人志的冶煉,和環境對于人性的考驗吧?日治時代至今,臺灣美術經過了一世紀的發展,在臺灣藝術家的作品中,有對于純粹美感的勤懇追求,也不乏對于鄉土/人物的專情刻畫。但是,在雕塑的領域當中,后者的累積卻顯得特別薄弱。由此看陳正雄的人物作品,就形式、內容與情感的綜合表現衡之,實具有歷史補遺的角色意義。

他的雕刻人像,立體呈現了材料的洞識,生活的觀察,社會的訊息,和命運的見解,讓我們如實地追溯刀鋒入木的創作過程,提醒我們不忘了玩味材料原質的美感。這些美感的肌理,伴隨著臺灣人的容顏特征,個體的存有狀態,特定族群的心理征貌,和一種深情的詮釋方式,構成了陳正雄個人創作的風格特色,也豐富了臺灣雕塑藝術的內容。